JVC DLA-N700和DLA-N800投影机深度校准前后对比

在JVC投影机产品体系中,700系列定位于入门级,而800系列则处于略高一级的产品层级。相较于品牌旗下更高端的 988、1188 系列及上一代同级别产品,这两款新品均以电影播放场景为核心定位,同时延续了 JVC 品牌一贯的核心技术优势,包括深邃的黑位表现、高效的动态映射算法、专业自动校准功能及专属校准软件。这三项技术特征亦是JVC相较于其他投影机品牌的显著差异化优势。

那么这两台投影机之间有什么区别呢?

700系列配备了金圈镜头, 800系列的标称亮度略高于700系列。更重要的一点是广色域滤镜,它是这两款机型最核心的差异之一。800系列搭载广色域滤镜,开启后可实现更广泛的色彩覆盖范围(能够完整覆盖DCI P3 色域),但需承担亮度下降约 1/3的代价;700系列未配置色彩滤镜。还有一个比较重要的区别是它们的成像芯片。700系列采用 JVC 品牌的第二代反射液晶芯片,800系列则升级为第三代反射液晶芯片。不过,芯片差异所带来的画质区别极为微小,需在近距离观看才能察觉。

两款机型均继承了JVC在核心技术领域的积累,与爱普生、索尼等传统投影机品牌类似,JVC 坚持自主研发成像芯片,从产业链上游环节把控核心部件质量。这种从核心部件研发到终端产品生产的全链条模式,延长了产业链长度,但现在也面临中国品牌 “产业链整合 + 批量采购” 模式的市场冲击。

那么在开始对比之前,我想先和大家聊一下各种对比的局限性。同时分屏对比:在同一空间内,亮度更高的机型会对整体环境光产生 “支配效应”,导致暗部细节被掩盖,无法真实对比两款机型的暗部表现(如 JVC 品牌核心的黑位优势)。分时段遮挡对比:测试过程中所采用的 “依次遮挡一台设备,对比另一台设备” 的方法,虽可避免环境光干扰,但无法在 “同一时间、同一帧画面” 条件下完成对比,需依赖人眼记忆进行判断,可能会产生主观偏差。

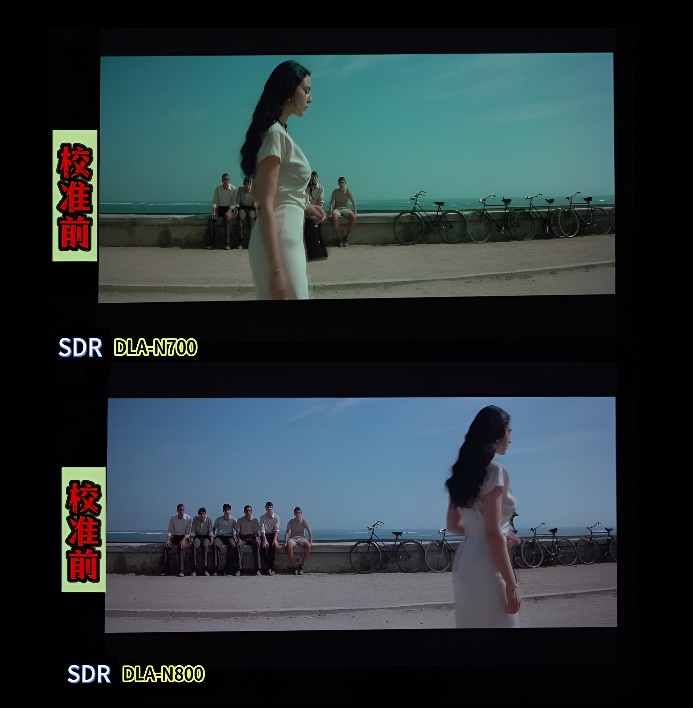

下面是一组校准前的两台投影机画面对比。

校准前:

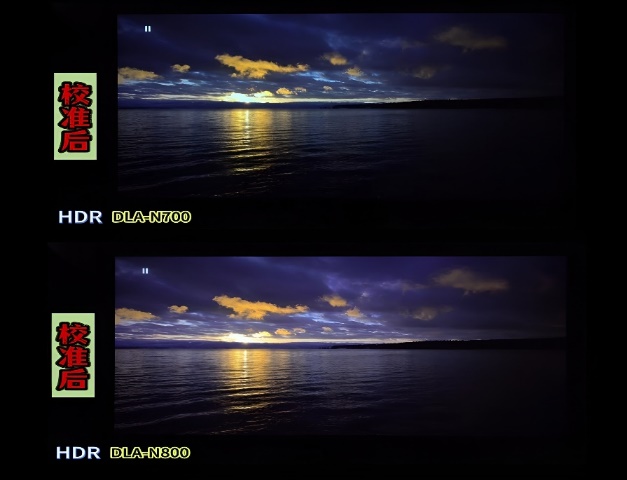

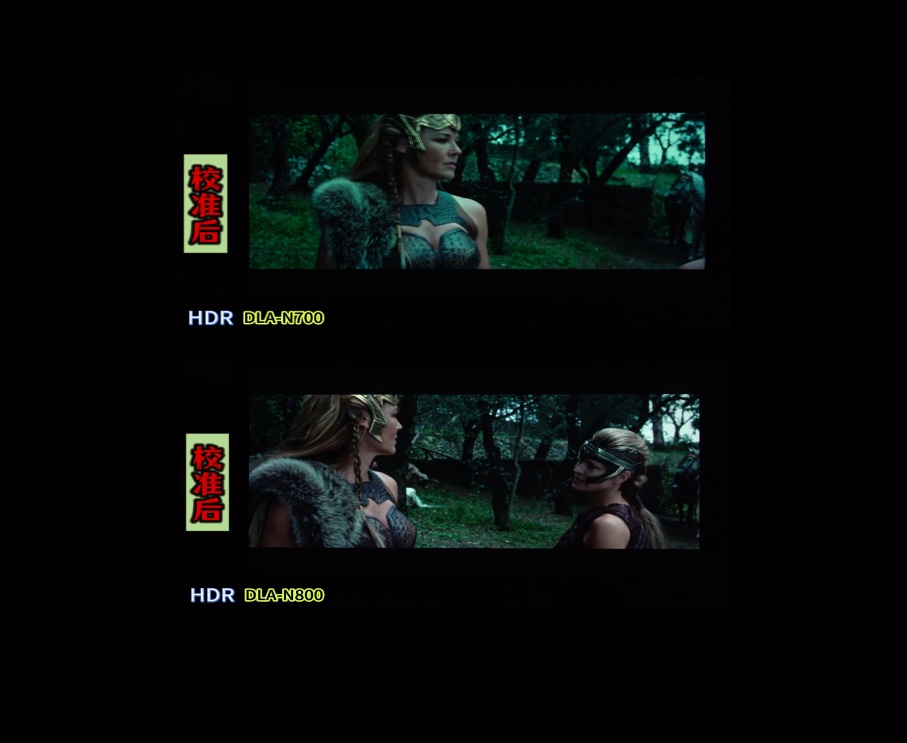

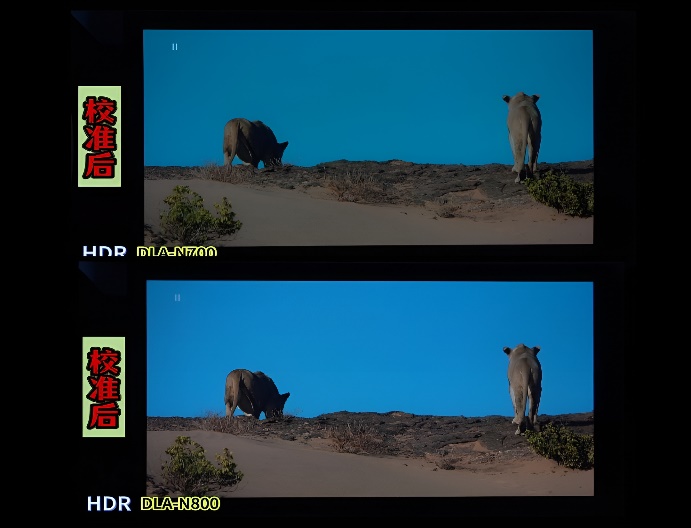

采用 JVC自带的 “准专业级自动校准软件”完成校准后,两款机型的差异才得以真实显现。无论是 SDR 模式还是 HDR 模式,校准前两款机型的亮度均可达100尼特以上;校准后,两者的亮度均出现下降。需注意的是,校准工具的选择也会对校准精度产生影响,测试过程中我使用的是 “蜘蛛校色仪”,其精度略低于i one Pro(该设备需经过破解方可适配 JVC机型),但已能够实现 “统一标准下的公平对比”,避免因校准工具差异导致的结果偏差。

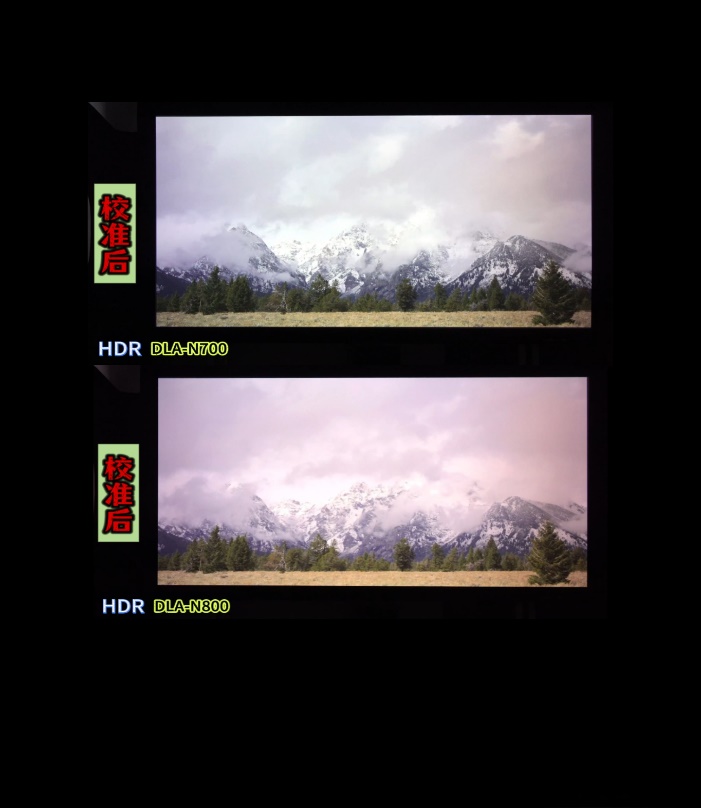

这是校准后的画面对比:

多数用户关注投影机的 “亮度虚标” 问题,实则该问题的本质并非 “虚标”,而是 “测试条件不统一”。厂商所标称的 “流明” 指光源亮度,若缩小色域,理论上可获得更高的亮度数值,但会对画面观感造成负面影响。校准后亮度下降是普遍现象(三芯片投影机的亮度下降幅度较小,单芯片DLP投影机的亮度下降幅度更大)。亮度高低取决于厂商的 “初始目标设定”,而非 “是否存在虚标”。

对于投影机画质和价格的关系,我们应该理性看待,经济学上讲 “边际效用递减”。从经济学规律来看,每增加一笔预算,画质提升的幅度会逐渐减小(类似 “食用第一个馒头可缓解饥饿,食用第五、第六个馒头则无明显效果” 的规律)。因此,“JVC机型较国产机型价格高出较多,但性能提升有限” 属于客观经济学规律,高端产品的提升更偏向 “细节优化”,而非 “质的飞跃”。

很多用户对 “蓝光电影应选择BT.2020色域还是DCI P3色域”存在疑问,实际答案是 “BT.2020 是色域框架,DCI P3是实际应用范围”。蓝光电影采用的是“DCI P3 in 2020”标准,与直接的DCI P3标准相比,核心差异在于白点(BT.2020框架采用D65白点,DCI P3标准采用D63白点)。但在日常观影场景中,只要投影机能“大致覆盖DCI P3色域”,色彩便不会成为制约观影体验的因素,真正的差异在于 “校准目标的取舍”。

总结

这两款机型均延续了JVC在黑位表现、动态映射算法上的优势,核心区别仅在于“亮度小幅提升”、 “广色域滤镜”与 “第三代芯片的应用”。800系列在亮度与色彩表现层面实现了升级,但同时伴随相应的取舍;700系列则更有性价比。